V. ADDENDA

1. Horst Langer: Über Sibylla Schwarz (1621-1638)

2. Sibylla Schwarz, Das

schnöde Tun der Welt

|

|

Vorbemerkung zu Hans-Jürgen Schumacher: ... die Lieb' ist mein Beginn. Sibylla Schwarz - Eine Dichterin in Pommern. Romanbiographie. Mesekenhagen 2007.

Im Spätsommer 1634 wird Sibylla Schwarz eingeladen,

bei einer Festlichkeit zu Ehren des Greifswalder Ratsherrn Johann Glewig

aus ihren Gedichten zu lesen. In der Stadt hatte sich herumgesprochen,

dass die Tochter des Bürgermeisters, sie ist gerade dreizehn, in

ihren "Nebenstunden" Poesie verfasste - mehr als ungewöhnlich

in einer Zeit, deren männlich dominierte Gesellschaft sich einig

war in dem Urteil: Lieber ein bärtiges als ein gelehrtes Frauenzimmer!

Noch gegen Ende des 17. Jahrhunderts sah sich der Dichter und Poetiklehrer

Daniel Georg Morhof aus Wismar zu der Feststellung veranlasst: "Es

ist gar ein unbilliges Urteil des vornehmen arabischen Poeten Pharezdaki,

welcher gesagt, wenn die Henne wie der Hahn singet / muss man ihr den

Hals abschneiden." Dass Sibylla dennoch die Einladung in das Haus

des Ratsherrn erreichte, war zwei Gründen geschuldet: Zum einen verlieh

die Anwesenheit der Dichterin aus patrizischer Familie dem Fest zusätzlichen

Glanz, zum anderen konnte die Lesung den Gästen willkommene Gaudi

bringen.

Als Sibylla endlich an der Reihe ist, sind viele Zuhörer bereits

alkoholisiert. Mit glühenden Wangen trägt die Poetin ihre kunstvoll

geformten gedankenschweren Verse vor. Als sie endet, herrscht betretenes

Schweigen. Zunächst hinter vorgehaltener Hand, sodann ganz unverblümt

brechen Unverständnis und Distanz hervor. "Weiber sollten sich

erst gar nicht mit diesen Dingen befassen!", ruft einer der Gäste

aus, und ein anderer bekräftigt: "Weiber, die womöglich

studieren wollen, kann niemand wirklich mögen." Auch Sibyllas

geistlicher Beistand Christoph Hagen zeigt kaum Verständnis für

seinen Schützling, entgegnet dem Mädchen mit Blick auf die Männersache

Dichtkunst: "Gewisse Dinge sollten für alle Zeiten bleiben,

wie sie sind."

So wie in Hans-Jürgen Schumachers Romanbiographie vor Augen geführt,

kann es gewesen sein. Wiederholt finden sich in Sibyllas Texten Anhaltspunkte

für eine entsprechende Lesart. Freilich ist damit nur eine, wenn

auch eine gewichtige Schwierigkeit ihrer Schreib- und Lebenssituation

bezeichnet. Eine weitere Hürde ergab sich für die jugendliche

Autodidaktin aus dem komplizierten Literaturverständnis ihrer Gegenwart.

Anders als zu anderen Zeiten, folgte die Dichtkunst im 17. Jahrhundert

strengen Regeln. Deren Verfasser, allen voran der berühmte schlesische

Autor und Poetik-Lehrer Martin Opitz, orientierten sich an der kunstbewussten

lateinischen Literatur des europäischen Humanismus. In der Absicht,

qualitative Ebenbürtigkeit mit dieser zu erlangen, übertrugen

sie deren Normen auf den muttersprachlichen Meridian. Entsprechend wurden

für die Gattungen und Genres Strukturen bestimmt, denen buchstabengetreu

folgen musste, wer in den Musenberg aufsteigen wollte.

Sibylla mag zehn, elf Jahre gewesen sein, als sie Opitz'

wegweisendes Buch von der Deutschen Poeterey erstmals in Händen

hielt. In ihm werden Wesen und Eigenschaften der Poesie "gründlich

erzählet und mit Exempeln ausgeführet". Aus ihren Notizen

wissen wir, dass die Greifswalderin den Band wie im Rausch verschlungen

und sogleich versucht hat, eigene Gedanken über Gott und die Welt

in die Gestalt der vorgeschriebenen Formen zu bringen - etwa in die des

hoch gepriesenen Alexandriners, den Opitz so charakterisierte: "Der

weibliche Vers hat dreizehn, der männliche zwölf Silben [...]

Es muss aber allezeit die sechste Silbe eine Zäsur oder (einen) Abschnitt

haben, das ist: entweder ein einsilbig Wort sein oder den Akzent in der

letzten Silbe haben." Keine leichte Aufgabe für eine Zehn-,

Elfjährige, die sie wieder und wieder bravourös meisterte.

Die wenige Zeit, die Sibylla für ihre literarischen Exerzitien blieb,

lag vor allem in den Abend- und Nachtstunden - nach Erledigung vielfältiger

häuslicher Pflichten. In einem Brief weist sie darauf hin, "dass

die Poesey eine Verursacherin vieles Guten bei mir gewesen/ und ich sie

derohalben [...] füglich also beibehalten kann/ dass dadurch andere

Geschäfte nicht hintan gesetzt" würden. Zudem gab es, von

gelegentlichen Gesprächen mit ihrem Lehrer Samuel Gerlach sowie Bruder

Christian abgesehen, kaum eine Möglichkeit zum gedanklichen Austausch

mit Gleichgesinnten. Immerhin lag Greifswald trotz seiner Universität

eher am Rande der zeitgenössischen res publica litteraria. Wie sich

zeigen sollte, hatte Sibylla keinen geringen Anteil daran, den Namen ihrer

Heimatstadt in der gebildeten Welt zu verbreiten - allen entgegenstehenden

Voraussetzungen zum Trotz: dem kindlichen Alter der Dichterin, ihrem benachteiligten

Geschlecht, dem Druck familiärer Aufgaben sowie dem Fehlen bestätigender

Resonanz.

In der Summe der Widerstände fast unüberwindliche Barrieren

für die Heranwachsende, zumal angesichts ihrer fragilen Gesundheit.

Dennoch erscheinen die umrissenen Probleme eher geringfügig - gemessen

an Herausforderungen, denen sich Sibylla gegenüber sieht, als der

dreißigjährige Krieg Greifswald und seine Umgebung erreicht.

Nächst dem frühen Tod der Mutter fügen ihr die Orgien von

Gewalt und Zerstörung, die vor ihren Augen stattfinden, unheilbare

Wunden zu - nicht zuletzt die Vernichtung ihres "Freudenorts"

Fretow (Frätow), eines ländlich-idyllischen Refugiums der Familie

Schwarz vor den Toren der Stadt. In einer zuversichtlicheren Stunde notierte

sie: "Ist schon die ganze Welt im Blute durchgenetzet/ So bleibt

doch etwas noch/ damit man sich ergötzet [...] Da auch der Musen

Sinn/ und Geist die Flügel kriegt/ Das Feld/ da Freundschaft blüht/

die Kummerwenderin." Diesen wirklichen wie literarischen Ort hatte

Sibylla wieder und wieder als Stätte der Begegnung und fröhlicher

Ausgelassenheit erfahren, "die der Städte Volk nur gänzlich

meiden muss", als einen Ort, aus dem sich Unaufrichtigkeit, Neid

und Missgunst strikt verbannt sahen. Im Angesicht seines Untergangs vergegenwärtigt

die Dichterin sich sowie den "Freunden und Mitgenießer(n)"

in erschütternden Bildern ihren Fall aus dem Reich der Glückseligen

ins Bodenlose der trist-brutalen Kriegswirklichkeit. Zwar ruft sie mit

einem trotzigen Dennoch aus: "Mein Fretow, sei getrost! Dein Lob

soll ewig stehn..." Doch es handelte sich um das Auflodern eines

Feuers, das schnell verlöschen sollte. Die Kraftreserven der Dichterin

hatten sich erschöpft.

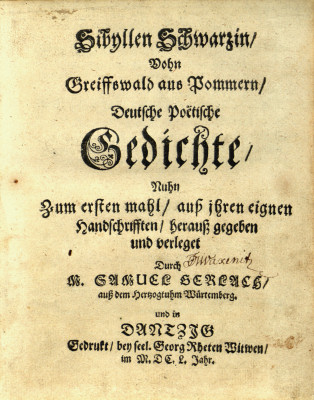

Ungeachtet ihres leidvollen Erlebens finden sich in Sibyllas Texten nicht nur Klagelieder und Trauergesänge, sondern ebenso ausgelassen-heitere, ja verwegene Gelegenheitsgedichte. Ein Band mit ihren Arbeiten erschien erst zwölf Jahre nach dem Tod der Dichterin - 1650 im fernen Danzig

In Schumachers Buch klopft Martin Opitz kurze Zeit, nachdem die knapp

Siebzehnjährige gestorben war, ahnungslos an die Tür des Schwarz'schen

Hauses und wünscht die junge Poetin zu sprechen. Eine Erfindung des

Autors, in Wirklichkeit ist es nicht dazu gekommen. Aus mindestens zwei

Gründen ein legitimes literarisches Verfahren: Zum einen gilt nach

wie vor Opitz' Feststellung, dass "die ganze Poeterey [...] die Dinge

nicht so sehr beschreibe, wie sie sein, als wie sie etwan sein könnten

oder sollten." Zum anderen hatte der Schlesier in der Tat geplant,

Sibylla während einer seiner Reisen nach Westeuropa in Greifswald

zu besuchen. Jahrzehnte später erinnerte Daniel Georg Morhof, Verfasser

der ersten kritischen Literaturgeschichte in Deutschland, in ehrendem

Gedenken an die unvergessene Dichterin: "Sibylla Schwarz [...] war

ein Wunder ihrer Zeit/ denn sie hat von dem dreizehnten Jahre ihres Alters

[...] Verse geschrieben/ die vor solche zarte Jugend [...] unvergleichlich

sind."

Am Ende der Romanbiographie drückt Opitz seine Hoffnung aus, die

Greifswalder wüssten um "den unschätzbaren Verlust, den

die Poesie in Pommern mit dem Tod Sibyllas erlitten hat." Trügt

nicht aller Anschein, könnte sich diese Hoffnung allmählich

erfüllen.

Greifswald, August 2007

(Gekürzte Fassung bei der Buchpremiere am 31. August im Greifswalder

Dom vorgetragen.)